Moderne Arbeitskonzepte in Verwaltungen umsetzen

Die Corona-Pandemie und der Lockdown haben zahlreiche Beschäftigte im öffentlichen Dienst 2020 von jetzt auf gleich ins Homeoffice versetzt. War dies nicht der Fall, nennen die Kommunen zu 40 % eine fehlende technische Ausstattung als Grund. Aber für gutes Homeoffice benötigen die Verwaltungen weit mehr als Laptops für Mitarbeitende. Zugang zum Firmennetzwerk und schnelles Internet etwa sind essenziell. Aber auch auf zuverlässigen Datenschutz kommt es an. Führungskräfte müssen sich dabei auf die virtuelle Zusammenarbeit einstellen und bislang analoge Prozesse zum Teil komplett neustrukturieren.

„Die öffentliche Hand hat ein Legitimationsproblem, wenn sie auf der einen Seite möglichst viel Homeoffice von der Wirtschaft fordert, andererseits aber von den eigenen Beschäftigten Präsenz im Büro verlangt.“

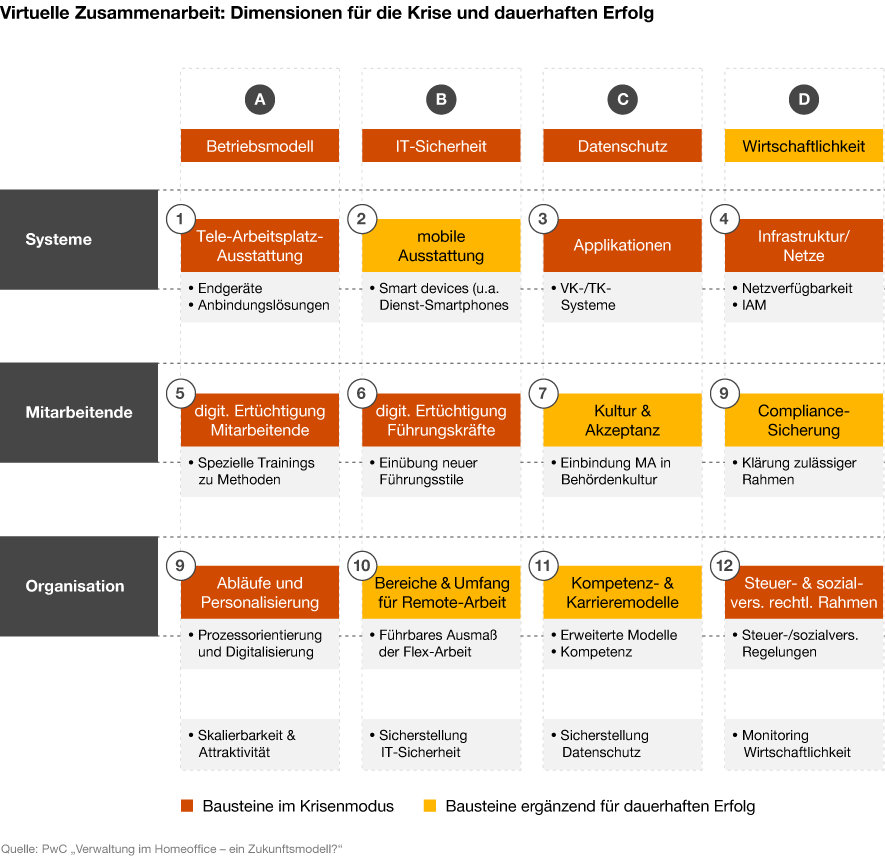

Wie Verwaltungen das virtuelle Arbeiten dauerhaft umsetzen können, erklärt ein Expertenteam von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) im Viewpoint „Die öffentliche Verwaltung außer Haus: Handlungsfelder für ein dauerhaftes Modell für Homeoffice und mobiles Arbeiten“. Mithilfe einer von PwC entwickelten Matrix für virtuelle Zusammenarbeit können Behörden ihre Erfahrungen aus dem Lockdown planvoll auch in der Zeit nach der Pandemie umsetzen. Dadurch können sie digitaler und effizienter arbeiten und zudem mit modernen Arbeitsmodellen für junge Fachkräfte als Arbeitgeber attraktiver werden.

Überblick

Was wichtig ist: schnelles Internet, klare Regeln

Ein mobiles Endgerät ist oft die erste Assoziation mit dem mobilen Arbeiten. Folgerichtig haben zahlreiche Verwaltungen ihre Beschäftigten im ersten Lockdown 2020 mit Laptops ausgestattet und Wissen über digitale Arbeitsweisen vermittelt. Essenziell für gelungene mobile Zusammenarbeit ist jedoch zum einen schnelles Internet. Wenn Breitbandverbindungen fehlen, sollten Arbeitgeber mobiles Internet anbieten. Zum anderen müssen Mitarbeitende auf die grundlegenden Infrastrukturdienste ihrer Behörden zugreifen können, etwa über ein Virtual Private Network (VPN).

Allerdings können Beschäftigte viele wichtige Tools oft nur im Büro nutzen. Grund ist meist der Datenschutz. Denn alle Systeme, von der Cloud über die Apps und das VPN bis hin zum Laptop, müssen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entsprechen. Im geteilten WG-Homeoffice kann das datenrechtlich schnell heikel werden. Verwaltungen sollten deshalb eindeutige Checklisten für die Einrichtung des Arbeitsplatzes, für den richtigen Umgang mit Dokumenten und für den Zugang zu verwendeten Systemen erstellen.

Jetzt herunterladen

Die öffentliche Verwaltung außer Haus

Abschied von der Präsenzkultur nehmen

Den Umgang mit digitalen Tools haben die meisten Beschäftigen in der Corona-Krise gelernt. Doch gerade für langjährige Mitarbeitende bedeutet die mobile Arbeitswelt einen regelrechten Kulturwandel: Leistungsbereitschaft wird nicht mehr an der langen Anwesenheit im Büro gemessen. Das müssen auch Führungskräfte verinnerlichen, damit keine Zweiklassengesellschaft entsteht zwischen denen, die mobil arbeiten, und denjenigen, die im Büro sitzen. Dafür müssen Leitungen ihren Führungsstil an die digitale Welt anpassen und sollten nach definierten Leitfäden regelmäßig digitale Gespräche mit den Mitarbeitenden führen – kurz, aber möglichst täglich. Das bindet die Beschäftigten stärker an den Arbeitgeber und an das Team.

Neben einem solchen Kulturwandel müssen die Verwaltungen auch ansprechende Rahmenbedingungen für das mobile Arbeiten schaffen und festschreiben. So sorgen sie einerseits für Klarheit, etwa bei der IT- und Datensicherheit, anderseits stärken sie das gegenseitige Vertrauen – und punkten mit einer guten Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei begehrten Fachkräften.

„Den meisten Behörden fehlt eine Strategie für die virtuelle Zusammenarbeit. Sie müssen ihre Beschäftigten vollständig und strategisch sinnvoll für das mobile Arbeiten ausstatten.“

Konkrete Konzepte für dauerhaftes Homeoffice nötig

Die virtuelle Zusammenarbeit hat durch die Corona-Krise an Ansehen gewonnen. Allerdings haben die wenigsten Verwaltungen im ersten Lockdown klare Personalkonzepte für ein stabiles Betriebsmodell angewendet. Klären sollten sie beispielsweise, bei welchen Tätigkeiten Heimarbeit grundsätzlich sinnvoll oder schlicht nicht möglich ist. Und: Nutzen mehr Beschäftigte die vorhandenen Büroarbeitsplätze an unterschiedlichen Tagen, können die Verwaltungen bares Geld sparen.

Dafür müssen Behörden aber planvoll vorgehen. Neben einer Kosten-Nutzen-Analyse gilt es, diejenigen Prozesse zu identifizieren, die sich digital umsetzen lassen. Das kann auch bedeuten, oft noch papierlastige Arbeitsvorgänge für die digitale Arbeitswelt vollständig umzugestalten. Zuständigkeiten und Prozesse müssen dabei genau definiert sein. Gehen Behörden dies strukturiert und planvoll an, können sie die vielen Vorteile der virtuellen Zusammenarbeit optimal nutzen.

„Die Möglichkeit der virtuellen Zusammenarbeit lässt Verwaltungen als Arbeitgeber attraktiver werden. Gerade junge Nachwuchskräfte wissen das zu schätzen. Dafür müssen aber die Rahmenbedingungen stimmen.“

„Die Coronavirus-Pandemie hat im Frühjahr 2020 sehr deutlich gemacht, wie wichtig digitale Prozesse und eine gut eingespielte virtuelle Zusammenarbeit für die Behörden und öffentlichen Einrichtungen sind.“

Dr. Wolfgang Zink, Partner im Fachbereich Öffentlicher Sektor bei PwCJetzt herunterladen

Die öffentliche Verwaltung außer Haus

Sie haben Fragen?

Kontaktieren Sie unsere Expert:innen

Contact us

Dr. Wolfgang Zink

Partner, Defence Public Sector, Internal Security, PwC Germany

Tel.: +49 1511 8964363