Die große Mehrheit der heute produzierten Chemikalien ist auf fossile Ressourcen als Energiequelle oder Rohstoff angewiesen. Die Folge: Die Chemieindustrie ist – mit Blick auf energiebezogene Emissionen – nach der Stahlindustrie der zweitgrößte CO₂-Verursacher weltweit. Hinzu kommt, dass die erwarteten Produktionsmengen der wichtigsten Basischemikalien gegenüber 2020 um fast 70 % von 740 Millionen Tonnen auf 1,3 Milliarden Tonnen bis 2050 steigen sollen.

Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015 und die globalen Netto-Null-Ziele zu erreichen, ist die Defossilisierung der Chemieindustrie dringend notwendig. Unsere zweiteilige, gemeinsam mit der University of Technology Sydney entstandene Studie zeigt, wie das gelingt und wie sich die Defossilisierung langfristig auf die Kostenentwicklung auswirkt.

Das Wichtigste

in 30 Sekunden

- Die Chemieindustrie ist einer der größten CO₂-Emittenten und die Nachfrage nach chemischen Produkten wächst stetig.

- Um die Pariser Klimaziele einzuhalten, muss die Defossilisierung mit Fokus auf die Basischemikalien vorangetrieben werden.

- Unsere Studie zeigt, dass der Einsatz nachhaltig produzierter Chemikalien nur einen geringen Einfluss auf Endproduktpreise, aber einen hohen Einfluss auf CO₂-Emissionsreduktionen hat.

Der Weg zur CO₂-freien Produktion

Der erste Teil unserer gemeinsamen Untersuchung mit der University of Technology Sydney konzentriert sich auf die sieben Basischemikalien Methanol, Ammoniak, Benzol, Toluol, Xylol sowie Ethylen und Propylen, die mit 75 % den Großteil des Energieverbrauchs und der Emissionen ausmachen. Die Untersuchung zeigt konkrete Defossilierungspfade für diese Chemikalien auf. Ein Beispiel: Ammoniak, das traditionell aus Erdgas gewonnen wird. Unsere Kalkulationen zeigen, dass eine effektive Dekarbonisierung mittels grünen Wasserstoffes gelingt, der durch Elektrolyse mit erneuerbarer Energie erzeugt wird. Der grüne Wasserstoff ersetzt das bisher verwendete Erdgas, wodurch die Emissionen drastisch reduziert werden können.

Ein weiteres Beispiel ist die Produktion von Aromaten wie Benzol, Toluol und Xylol. Klassischerweise werden diese Chemikalien aus fossilen Rohstoffen wie Rohöl und Naphtha gewonnen. Die Studie zeigt, dass Biomasse als Ausgangsmaterial den Produktionsprozess deutlich nachhaltiger machen kann. Diese Aromaten können durch die Extraktion von Lignin aus Biomasse und die anschließende Umwandlung in Pyrolysegas produziert werden, was zu einer erheblichen Reduktion der CO₂-Emissionen führt.

Eine direkte Elektrifizierung von Wärmeprozessen, etwa durch elektrische Dampferzeuger oder Wärmepumpen, ist für die nachhaltige Transformation ebenfalls entscheidend. Vorausgesetzt, diese Technologien nutzen Strom aus erneuerbaren Quellen, um die benötigte Wärme zu erzeugen. Um die Klimaziele einzuhalten, ist es nicht zuletzt erforderlich, auch in der Chemieindustrie auf Kreislaufwirtschaft zu setzen. Durch Recycling, die Verlängerung der Produktlebensdauer und die Reduktion des Plastikverbrauchs kann der Bedarf gesenkt werden. Nicht zuletzt müssen wir auch auf eine effizientere Nutzung achten und die Primärproduktion langfristig im Einklang mit Recycling reduzieren.

Zur vollständigen Studie – Teil 1

„Sustainable chemicals pathways“

Investitionen in grüne Technologien sind langfristig kosteneffizient

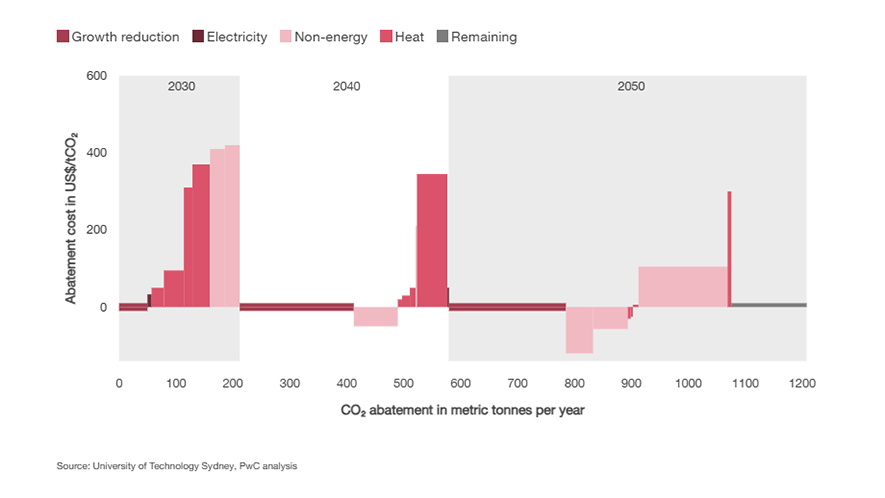

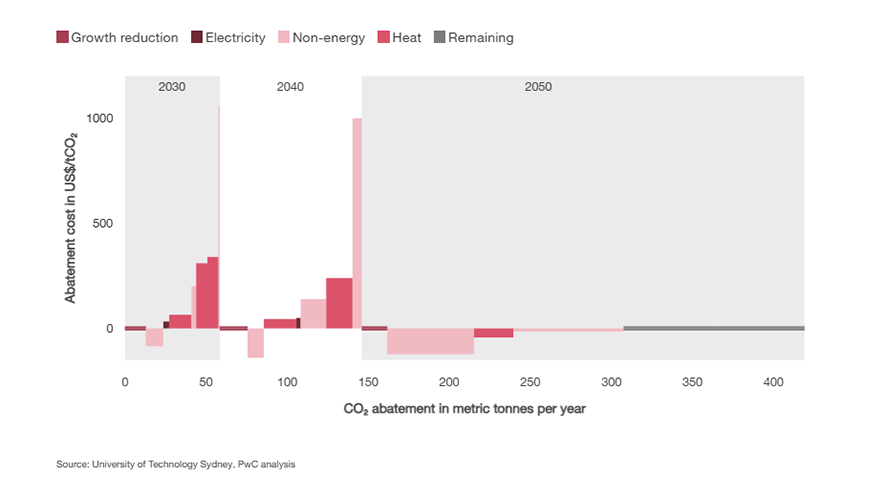

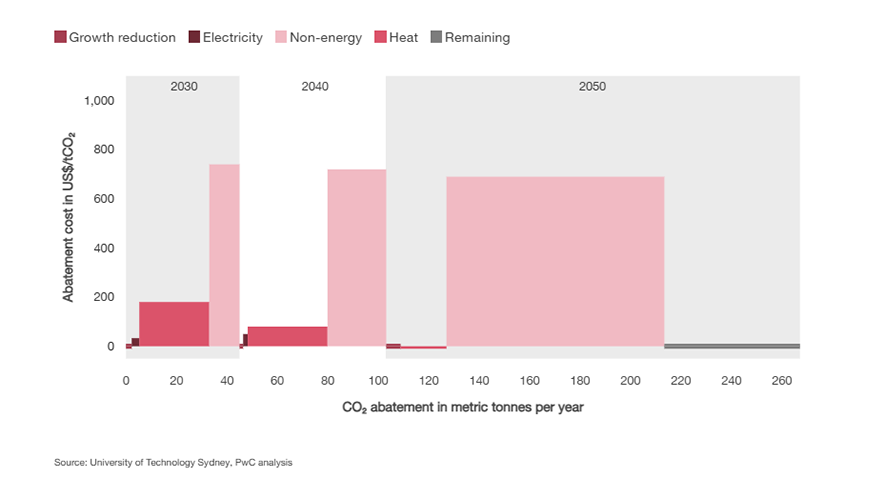

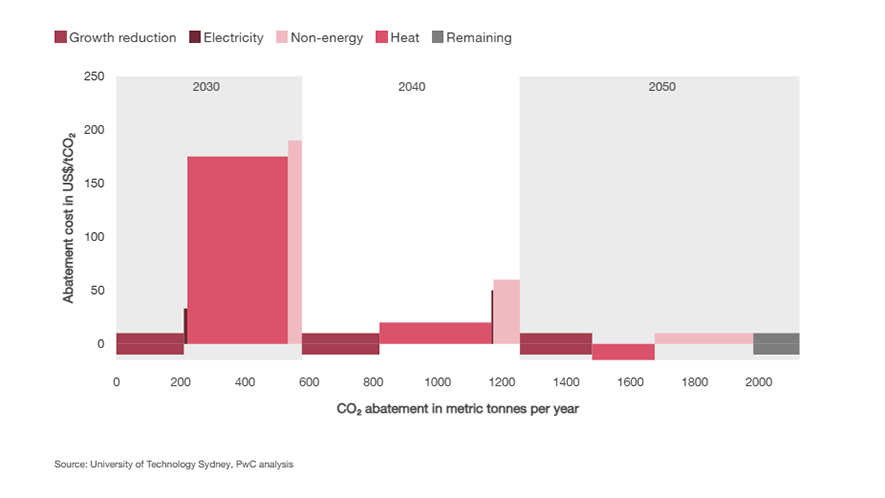

Die Marginal Abatement Cost Curves (MACCs) aus dem zweiten Teil unserer Studie geben Einblicke in Kosten und Effizienz der CO₂-Reduktionsmaßnahmen für verschiedene Chemikaliengruppen. Diese Kurven zeigen die Kosten pro Tonne CO₂, die durch verschiedene Maßnahmen eingespart werden können und wie sich diese Kosten im Laufe der Zeit entwickeln.

Für Olefine zeigt die Kurve beispielsweise, dass die Elektrifizierung der Produktion eine zentrale Rolle spielt. Anfangs sind die Kosten für die Reduktion von CO₂-Emissionen durch erneuerbare Energien hoch. Doch bis 2040 sinken sie erheblich, da die Technologie reift und effizienter wird. Bis 2050 sind die Emissionen aus Elektrizität fast vollständig eliminiert. Die verbleibenden Emissionen stammen hauptsächlich aus nicht-energetischen Quellen.

Eine direkte Elektrifizierung von Wärmeprozessen, etwa durch elektrische Dampferzeuger oder Wärmepumpen, ist für die nachhaltige Transformation ebenfalls entscheidend. Vorausgesetzt, diese Technologien nutzen Strom aus erneuerbaren Quellen, um die benötigte Wärme zu erzeugen. Um die Klimaziele einzuhalten, ist es nicht zuletzt erforderlich, auch in der Chemieindustrie auf Kreislaufwirtschaft zu setzen. Durch Recycling, die Verlängerung der Produktlebensdauer und die Reduktion des Plastikverbrauchs kann der Bedarf gesenkt werden. Nicht zuletzt müssen wir auch auf eine effizientere Nutzung achten und die Primärproduktion langfristig im Einklang mit Recycling reduzieren.

Kurven der Grenzvermeidungskosten (MACCs): Ammoniak

Kurven der Grenzvermeidungskosten (MACCs): Methanol

Kurven der Grenzvermeidungskosten (MACCs): Aromaten

Kurven der Grenzvermeidungskosten (MACCs): Olefine

Ähnlich verhält es sich bei Ammoniak. Anfangs sind die Kosten für die Umstellung auf grüne Technologien hoch. Doch ab 2030 sinken sie deutlich, vor allem durch den Einsatz von erneuerbarem Wasserstoff. Dieser ersetzt den konventionellen Wasserstoff im Produktionsprozess.

Die Kurven verdeutlichen, dass die Kosten für CO₂-Reduktionsmaßnahmen im Laufe der Zeit sinken. Die Hauptquellen der Emissionsreduktion sind die Elektrifizierung der Produktionsprozesse, biogene Rohstoffe und der Einsatz von erneuerbarem Wasserstoff. Diese Maßnahmen bieten das größte Potenzial zur Reduktion der CO₂-Emissionen. Einige haben sogar negative Kosten, was bedeutet, dass sie auf lange Sicht Geld sparen. Dies gilt insbesondere für die Umstellung auf erneuerbare Energien. Die Ergebnisse der Studie zeigen zudem, dass der Einfluss von Basischemikalien auf die Preise ausgewählter Endprodukte gering ist, da Materialien über die gesamte Wertschöpfungskette nicht als Kostentreiber wirken.

Förderung des Wachstums von grünen Chemikalien durch Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette

Kostenwirkung von grünem Ammoniak entlang der Wertschöpfungskette