Verstößt es gegen europäisches Beihilferecht, wenn Unternehmen finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand erhalten? Diese Gefahr besteht. Die öffentliche Hand und Unternehmen können nachweisen und dokumentieren, dass eine Maßnahme marktkonform und damit keine staatliche Beihilfe ist – und zwar mit einem Market Economy Operator Test (MEOT) bzw. einem Private Investor Test (PIT), wie das Verfahren auch bezeichnet wird.

Ihr Experte für Fragen

Dr. Georg Teichmann

Senior Manager Infrastructure & Mobility bei PwC Deutschland

Tel.: +49 175 2937360

E-Mail

Beihilfen bergen Risiken

Unternehmen im Eigentum der öffentlichen Hand, aber auch private Unternehmen laufen an unterschiedlichen Stellen Gefahr, unzulässige staatliche Beihilfen zu empfangen. Etwa wenn sie öffentliche Mittel annehmen, um Investitionen durchzuführen oder Mittel für eine Restrukturierung verwenden. PwC Senior Manager Dr. Georg Teichmann erläutert: „Das Risiko einer unzulässigen Beihilfe besteht auch, wenn finanzielle Mittel der öffentlichen Hand nicht direkt fließen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die öffentliche Hand auf vertraglich vereinbarte Zahlungen verzichtet oder sie stundet.“

Staatliche Beihilfen im PwC Quick Check

- Wann liegt der Tatbestand einer Beihilfe vor?

- In welchen Konstellationen kann es zu einer Beihilfe kommen?

- Welche Branchen sind betroffen?

- Wie kann eine Beihilfe verneint werden?

- Wie wird der Market Economy Operator Test bzw. Private Investor Test durchgeführt?

- Wie wird der MEOT bei Gesellschafterdarlehen oder Bürgschaften durchgeführt?

- Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Market Economy Operator Test bzw. Private Investor Test?

- Und was geschieht, wenn der Market Economy Operator Test bzw. der Private Investor Test nicht bestanden wird?

- Wie hilft PwC bei der Durchführung des Market Economy Operator Tests bzw. Private Investor Tests?

- Gelten für den Ausgleich von Schäden durch die Corona- bzw. COVID-19-Pandemie besondere bzw. andere Regeln als für „reguläre“ Kapitalmaßnahmen?

Wann liegt der Tatbestand einer Beihilfe vor?

Leitlinien und Entscheidungen der EU-Wettbewerbskommission bilden die Basis, um zu überprüfen, ob der Tatbestand einer Beihilfe vorliegt oder nicht. So besteht nach Art. 108 Abs. 3 Satz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union („AEUV“) für Beihilfen eine Pflicht zur Notifizierung – sie müssen vor ihrer Vergabe bei der Europäischen Kommission angemeldet und von der Kommission genehmigt werden. Und Art. 106 AEUV besagt, dass die Pflicht zur Notifizierung auch für öffentliche Unternehmen gilt.

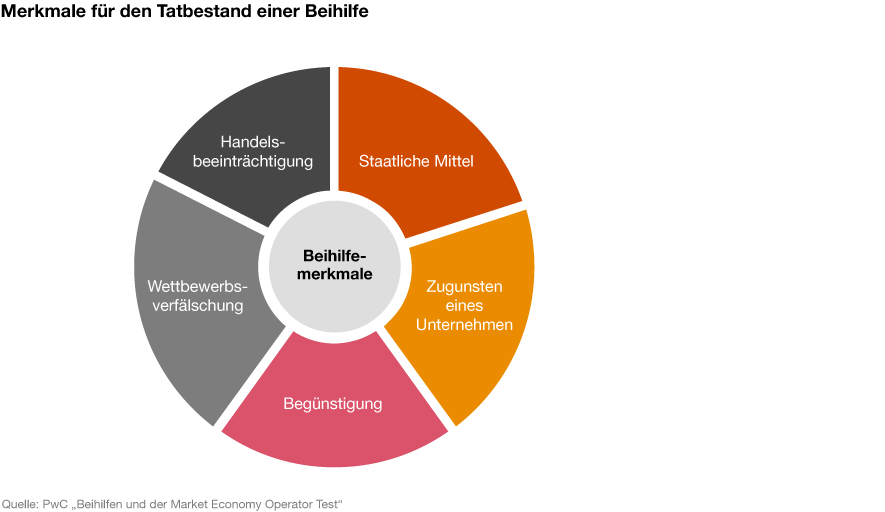

Der Tatbestand der Beihilfe ist nach Art. 107 Abs. 1 durch folgende Merkmale bzw. Kriterien gekennzeichnet:

- Kriterium 1: Die Maßnahme wird aus staatlichen Mitteln gewährt.

- Kriterium 2: Bei dem Empfänger handelt es sich um ein Unternehmen (im Sinne einer wirtschaftlich tätigen Einheit).

- Kriterium 3: Die Maßnahme führt zu einer selektiven Begünstigung (sog. Begünstigungskriterium).

- Kriterium 4: Die Maßnahme verfälscht den Wettbewerb oder droht ihn zu verfälschen.

- Kriterium 5: Die Maßnahme beeinträchtigt den Handel zwischen den EU-Mitgliedstaaten.

Der Tatbestand der Beihilfe nach Art. 107 Abs. 1 AEUV liegt dann vor, wenn die genannten Merkmale kumulativ erfüllt sind. Im Fall einer Beihilfe sind die an ein Unternehmen gewährten Mittel unter Umständen zurückzuführen.

In welchen Konstellationen kann es zu einer Beihilfe kommen?

Grundsätzlich sind verschiedenste Maßnahmen beihilferelevant, hierzu zählen insbesondere

- Eigenkapitalzuführungen,

- Gesellschafterdarlehen und Bürgschaften,

- Kauf bzw. Verkauf von Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen,

- Gewährung von Garantien und Bürgschaften,

- Miet-, Pacht- und Konzessionsverträge sowie

- Dienstleistungsverträge.

Übrigens: Damit der Tatbestand einer Beihilfe erfüllt ist, müssen keine Gelder der öffentlichen Hand fließen. Es kann auch zu einer Beihilfe kommen, wenn die öffentliche Hand auf vertraglich zustehende Zahlungen verzichtet oder unter Marktniveau vermietet oder verpachtet.

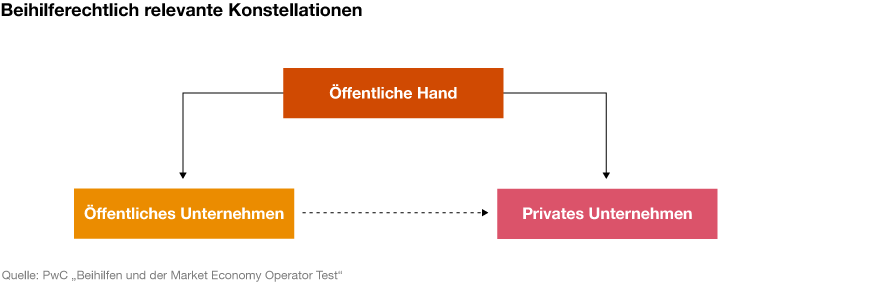

Typischerweise kann es bei Maßnahmen der öffentlichen Hand gegenüber Unternehmen in öffentlichem Eigentum zu einer Beihilfe kommen. Es sind jedoch auch andere Konstellationen möglich, beispielsweise bei Maßnahmen der öffentlichen Hand gegenüber privaten Unternehmen oder im Rahmen einer indirekten Beziehung bei Maßnahmen öffentlicher Unternehmen gegenüber privaten Unternehmen.

Welche Branchen sind betroffen?

Weil viele Konstellationen möglich sind, betrifft die Thematik der staatlichen Beihilfe grundsätzlich alle Branchen. Schwerpunktmäßig kommen jedoch insbesondere Branchen mit starkem öffentlichem Engagement in Betracht. Dazu zählen unter anderem:

- Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen (z. B. Flug- und Seehäfen, Verkehrsunternehmen),

- Soziale Infrastruktur (z. B. städtische Immobilienunternehmen, Messen, Kongresszentren),

- Versorger (z. B. Stadtwerke),

- Entsorgungsunternehmen sowie

- Finanzinstitute (z. B. Landesbanken).

Wie kann eine Beihilfe verneint werden?

Ist eines der oben genannten Merkmale für den Tatbestand der Beihilfe nicht erfüllt, liegt keine staatliche Beihilfe vor. Das Tatbestandsmerkmal der Begünstigung, also die Gewährung eines wirtschaftlichen Vorteils, kann ausgeschlossen werden, wenn die öffentliche Hand für ihr Engagement eine angemessene, d. h. marktübliche Gegenleistung erhält. Dann verhält sie sich wie ein marktwirtschaftlich handelnder Wirtschaftsbeteiligter (Market Economy Operator Principle).

Um zu überprüfen, ob die Gegenleistung tatsächlich zu marktüblichen Konditionen erfolgt, hat sich in der beihilferechtlichen Praxis das Instrument des Market Economy Operator Tests (MEOT) durchgesetzt. Teilweise wird der MEOT auch als Private Investor Test (PIT) bezeichnet.

Wie wird der Market Economy Operator Test bzw. Private Investor Test durchgeführt?

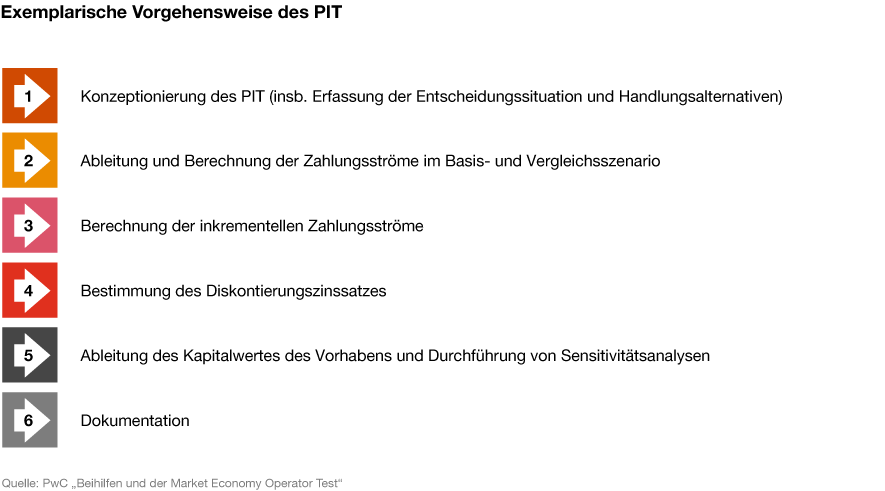

Der Market Economy Operator Test bzw. Private Investor Test analysiert, ob die geplante Maßnahme marktüblich erfolgt, d. h. die geplante Maßnahme wird mit der ökonomisch besten Handlungsalternative verglichen, die nicht zwingend dem Status Quo entspricht. Außerdem dokumentieren MEOT bzw. PIT die Ergebnisse. Der Test ist bestanden, wenn die geplante Maßnahme die wirtschaftlichste Handlungsoption ist.

Die Art und Struktur eines MEOT hängt von der jeweiligen Ausgangssituation und vom jeweiligen Sachverhalt ab und wird an den Einzelfall angepasst. Häufig wird das Prinzip des Market Economy Operators auf Eigenkapitalzuführungen angewendet. Der MEOT wird dann in Form eines PIT durchgeführt.

Wie wird der MEOT bei Gesellschafterdarlehen oder Bürgschaften durchgeführt?

Die Prinzipien des MEOT gelten grundsätzlich auch dann, wenn Gesellschafterdarlehen oder Bürgschaften gewährt werden sollen. Im Gegensatz zu unmittelbaren Eigenkapitalmaßnahmen wird kein Kapitalwert ermittelt. Stattdessen wird die Marktüblichkeit im Wesentlichen über den Zinssatz bzw. das Bürgschaftsentgelt untersucht.

Regelmäßig unterstützen wir Mandanten dabei, den marktüblichen Zinssatz zu bestimmen oder zu plausibilieren.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Market Economy Operator Test bzw. Private Investor Test?

Grundsätzlich ist im MEOT/PIT eine ex-ante-Sicht einzunehmen, also der Kenntnisstand, bevor entschieden wird, ob eine Maßnahme durchgeführt werden soll oder nicht.

Sollte die Maßnahme bereits in der Vergangenheit durchgeführt worden sein, kann die Maßnahme unter Umständen auch im Nachhinein durch einen MEOT bzw. PIT gerechtfertigt werden. In diesem Fall ist jedoch auch eine ex-ante-Sicht einzunehmen.

Und was geschieht, wenn der Market Economy Operator Test bzw. der Private Investor Test nicht bestanden wird?

Wenn der MEOT oder PIT nicht bestanden wird, liegt im Regelfall der Tatbestand einer Beihilfe vor. Typischerweise schätzen wir vor Beginn des MEOT oder PIT gemeinsam mit unseren Mandanten ab, ob der Test anhand der vorliegenden Informationen realistischerweise zu bestehen ist. Wenn dies fraglich ist, erörtern wir gemeinsam mit den Mandanten alternative Vorgehensweisen und binden dabei ggf. die juristische Expertise von PwC Legal ein. Beispielsweise können Beihilfen insbesondere in Infrastrukturbereichen bzw. in Folge der COVID-19-Pandemie durch nationale Beihilfenprogramme unter gewissen Voraussetzungen erlaubt sein.

Wie hilft PwC bei der Durchführung des Market Economy Operator Tests bzw. Private Investor Tests?

Die Experten von PwC verfügen über langjährige Erfahrung bei der Konzeption und Durchführung von MEOT und PIT und der damit verbundenen kaufmännischen Bewertung von geplanten Maßnahmen. In den vergangenen zehn Jahren haben wir im Rahmen von MEOT und PIT Maßnahmen von mehreren Milliarden Euro begleitet. Diese Maßnahmen reichten von kleineren Transaktionen im Wert von wenigen Hunderttausend Euro bis hin zu Kapitalerhöhungen über mehrere Milliarden Euro.

Dabei haben wir unsere Mandanten auch im Austausch mit der Europäischen Kommission eng begleitet – in der Vorbereitung, der Umsetzung und der Nachbereitung von MEOT bzw. PIT. Um unseren Mandanten eine möglichst umfassende Beratung anzubieten, arbeiten wir mit den verschiedenen Spezialisten im deutschen und internationalen PwC-Netzwerk zusammen.

Gelten für den Ausgleich von Schäden durch die Corona- bzw. COVID-19-Pandemie besondere bzw. andere Regeln als für „reguläre“ Kapitalmaßnahmen?

Grundsätzlich gilt das Market Economy Operator Principle unabhängig davon, was eine Maßnahme ausgelöst hat. Kapitalmaßnahmen, die Corona- bzw. COVID-19-Schäden ausgleichen sollen, sind daher genauso beihilferechtlich relevant wie Kapitalmaßnahmen, die aus anderen Gründen geplant werden, zum Beispiel Ausbauinvestitionen oder allgemeine Restrukturierungen.

Derzeit erarbeitet die öffentliche Hand allerdings zahlreiche nationale und regionale Programme, um Unternehmen aufgrund der teils massiven Auswirkungen der Pandemie zu stützen. Hierzu zählen unter anderem Rahmenregelungen für Beihilfenprogramme, beispielsweise unter dem Temporary Framework der Europäischen Kommission.

Gemeinsam mit unseren Beihilferechtsanwälten von PwC Legal unterstützen wir Sie dabei zu entscheiden, ob in einem solchen Kontext ein MEOT oder PIT eine sachgerechte Rechtfertigung für eine Kapitalmaßnahme zum Ausgleich der Schäden sein kann oder ob alternative Rechtfertigungsinstrumente zur Verfügung stehen.

„Ich empfehle den Verantwortungsträgern der öffentlichen Hand und der betroffenen Unternehmen dringend, geplante Maßnahmen präventiv prüfen zu lassen. So erhalten sie weitgehende Sicherheit und verbessern ihre Position. Denn ein bestandener MEOT bzw. PIT stellt die zentrale Dokumentation und den Argumentationsleitfaden dar, wenn die EU-Kommission später ein Ermittlungsverfahren einleitet.“

Dr. Georg Teichmann,Senior Manager Infrastructure & Mobility bei PwC Deutschland